情報端末を活用したこれからの学び

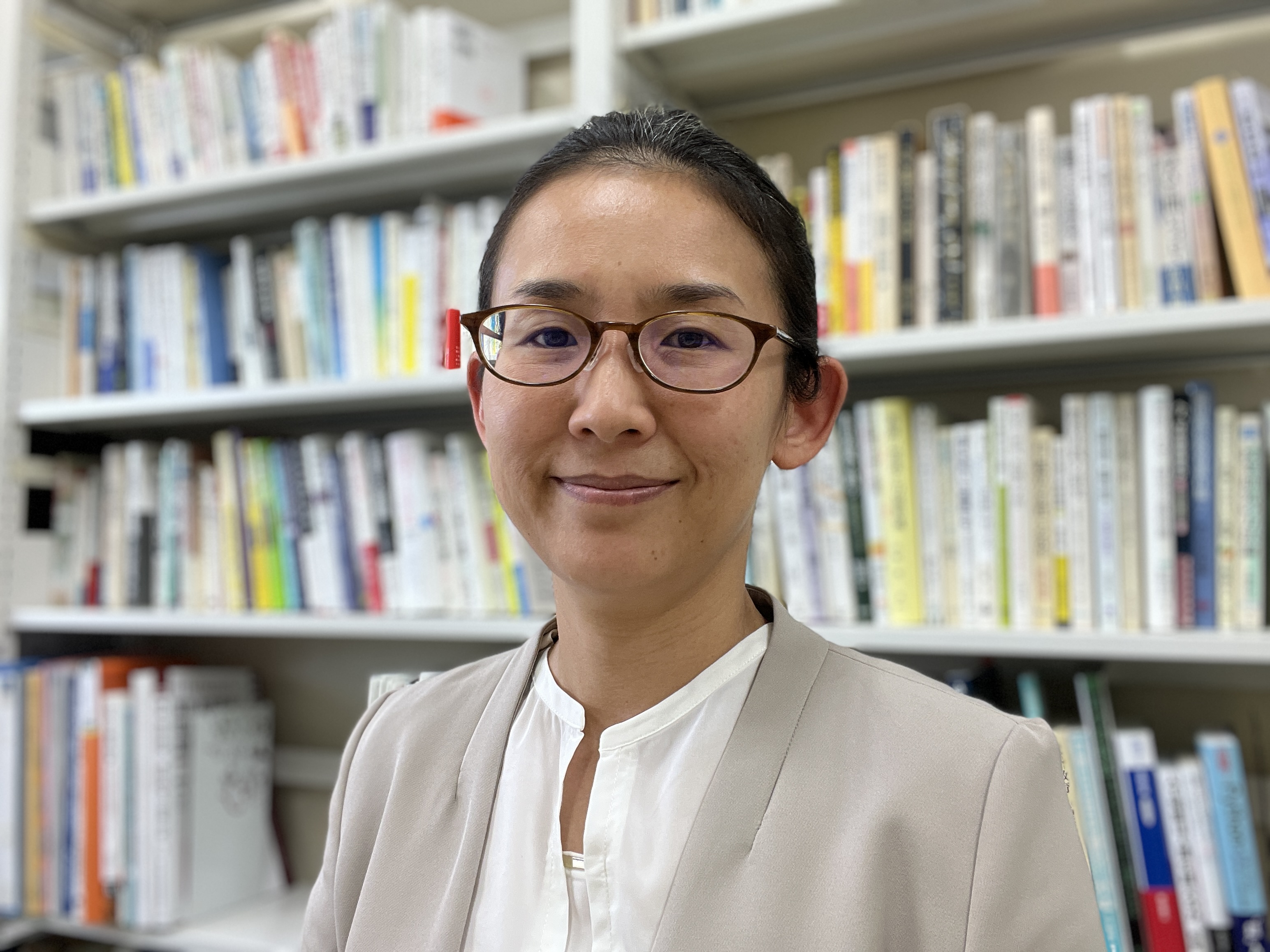

八木澤 史子(やぎさわ ふみこ) 先生

広島県・東京都の小学校で教員経験の後、現在は千葉大学教育学部にて助教を務める。

特にICTを利用した授業研究や、教師を志望する学生への指導を行っている。

2014年、文部科学大臣優秀教職員(学習指導)表彰。

ここがポイント!

- GIGAスクール構想により、全国の小中学校で1人1台端末が整備され、子供たちの学びが変わりつつある。

- 今後、子供たちが能力を発揮するためには学習で情報端末を活用することに慣れておく必要がある。

- そのためには、子供たちが情報活用能力を身に付け、自身の課題や特性に応じて手段や教材を選択しながら学習へ取り組んでいく自己調整学習が求められる。

- 自律した学習には大人の支援が必要であり、保護者も共に学び成長することで、新しい社会を生きていくことが大切である。

今、全国の小中学校で、子供たちが1人1台端末を使って学ぶ、GIGAスクール構想が進んでいます。これは、子供たちの学びを大きく変えるための、文部科学省の取り組みです。

皆様も実感されていることと思いますが、これからの生活において、情報端末やインターネットの存在は欠かせません。情報端末を使う際に適切な行動や意思決定をするためには、子供のうちから、情報端末を扱う経験を積んでおくことが重要になってきます。

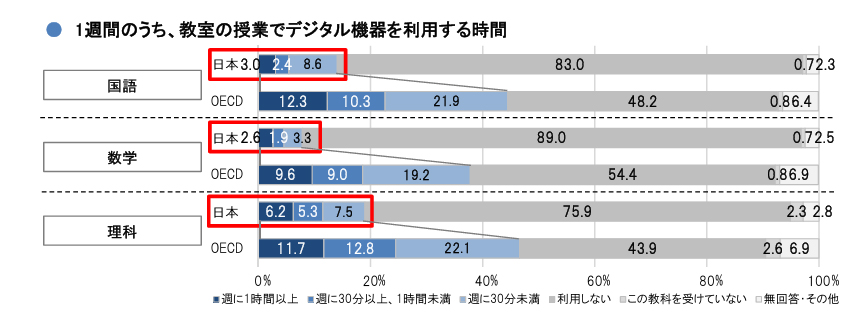

図のように、OECDのPISA調査では、日本の生徒は、情報端末を学習のために使う時間は少ないという結果が出ています。最近の試験や問題は、パソコン上で解答まで行うCBTという方式が増えています。そうなると、情報端末を使って学習に取り組むことに慣れていないと、時間内に解答するのが難しくなってしまう可能性があります。子供たちが自分の能力をしっかりと発揮していくためには、情報端末の操作方法や、得た情報の読み取り方・扱い方などについて、正しく認識しておく必要があるのです。これらの能力のことを情報活用能力といいます。文部科学省の学習指導要領では、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」として挙げられています。

かつて課題に取り組むために必要な情報は、主に教科書から得ていました。しかし現代の子供たちには、教科書以外にも情報端末という手段があります。情報端末が手元にある授業では、チャットを使って周りの友達と情報や意見を共有したり、ノートの代わりにスライドを使って勉強したことをまとめるなど、学習の選択肢が増えることになります。子供が自分自身の課題や特性を理解し、より自分に合った手段や教材を選ぶような学習の取り組み方である、自己調整学習がこれからは求められてきます。

子供自身が自律して学習していくのは、なかなか簡単なことではありません。まずはお手本となる大人が一緒に考え、相談に乗り、子供たちに働きかけを行っていく必要があります。今の時代は大人にとっても学びのチャンスなのだと考えてみてはいかがでしょうか。保護者の皆さんも、子どもたちと一緒に学び、成長していきましょう。

情報端末の導入によって、学校での学びはどう変わるのでしょうか?

千葉大学の八木澤史子先生から、お話を伺いました。